Mas será mesmo que as marcas podem salvar o mundo?

Por Jayme Kopke

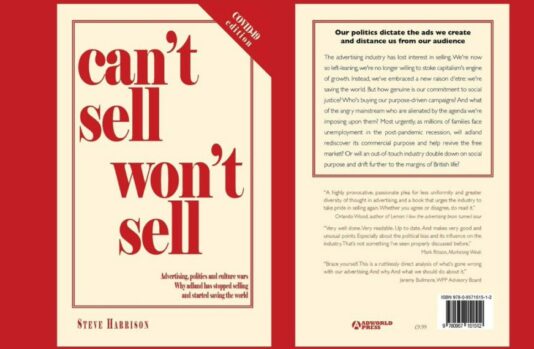

Um dos livros mais interessantes que li em 2020 foi Can’t Sell, Won’t Sell, de Steve Harrison.

O autor é um dos criativos publicitários mais premiados do Reino Unido, e isto apesar de ter feito a sua carreira no marketing direto – uma área tradicionalmente pouco associada ao brilho criativo. O marketing direto sempre teve, em compensação, um foco maior nos resultados imediatos do que a publicidade “generalista”, muitas vezes acusada de trabalhar a imagem das marcas sem se preocupar com o seu efeito mensurável nas vendas.

O facto de vir desse mundo e ao mesmo tempo ter colecionado os prémios mais importantes da publicidade mundial deu a Steve Harrison uma qualidade rara. Poucos publicitários serão defensores tão ferrenhos da sua dupla missão: construir marcas fortes, através de comunicação memorável, mas ao mesmo tempo gerar vendas no curto prazo.

É dessa aguda sensibilidade para os resultados que vem a irritação de Harrison com um dos rumos da publicidade nos últimos anos, e que é o tema do livro: a obsessão das marcas com o chamado “propósito”. Segundo essa tendência, a uma marca não bastaria melhorar a vida de consumidores e clientes com o produto que vende – cabe-lhe também melhorar o mundo, associando-se a uma qualquer causa social ou ambiental em voga.

Harrison não concorda. Melhorar o mundo pode até fazer sentido para algumas marcas. Para a maioria, é uma distração em relação ao seu verdadeiro, ainda que mais humilde, propósito: vender.

Para ele, essa obsessão – que também conhecemos em Portugal – é sintoma de uma perda de sintonia das agências e equipas de marketing com a população em geral. O livro, fartamente documentado, mostra como o consumidor comum está bem mais focado nos benefícios concretos do que compra do que com o tal propósito – com o qual, de resto, muitas vezes nem sequer se identifica. Se os gestores das marcas não se dão conta disso, é porque demograficamente não espelham a população como um todo. Segundo o livro, nós, produtores de comunicação, normalmente vindos dos estratos mais favorecidos da sociedade, vivemos numa bolha, longe dos públicos que queremos conquistar.

Nessa bolha privilegiada grassaria uma tendência paradoxal. Publicitários e marqueteiros, que por inerência estão na linha da frente do capitalismo, frequentemente não gostam dele – ou, pelo menos, gostam de denegri-lo, mesmo quando não se importam de gozar dos seus benefícios.

Um parêntese: se isto é assim no mundo anglo-saxónico, foco de Can’t Sell, Won’t Sell, desconfio que o será ainda mais na nossa cultura, marcada por séculos de antipatia católica contra a venda e o lucro. Falo pela minha experiência. Como tantos publicitários, entrei nesta profissão não por uma vontade especial de vender, mas porque a via como uma saída para aptidões criativas de outra forma mais difíceis de remunerar. Ter de vender era um mal necessário – os ossos do ofício.

Fonte: Dinheiro Vivo

Só pouco a pouco me fui libertando dos meus preconceitos, até abraçar a venda como parte do que mais valorizo no que faço. Mas não é algo evidente. A associação entre lucro e roubo, marketing e mentira, está profundamente enraizada da nossa visão do mundo. E, nas últimas décadas, tem tido um terreno propício para saltar cá para fora.

Num contexto de globalização e aceleração tecnológica que gerou grandes ruturas, os defeitos do capitalismo – como a tremenda ameaça ambiental ou a explosão da desigualdade – tornam fácil condená-lo como um todo, esquecendo os benefícios de que nenhum de nós abriria mão. A tentação, insuflada por um dos lados do nosso polarizado ambiente político, é deitar fora o bebé com a água do banho.

Steve Harrison não parece ignorar que o capitalismo tem um problema de imagem. Mas vê a forma como muitas marcas lidam com a questão como um tiro no pé. É uma estratégia que pode ser vista como cínica ou ingénua. Adotando causas com que não têm nada a ver e onde não têm contribuição relevante, as marcas usurpam dores alheias em proveito próprio. Ao fazê-lo, banalizam e retiram legitimidade a essas lutas, mas principalmente a si próprias: os consumidores, que não são parvos, topam a esperteza.

Mas talvez ainda mais grave, segundo o livro, é que, ao assumirem a má consciência de uma parte da sociedade, as marcas desistam de vender. O que, principalmente num quadro de pandemia e recessão “sem precedentes”, equivale a contribuir para uma catástrofe.

Can’t Sell, Won’t Sell não disfarça a sua intenção polémica. O seu propósito declarado é abanar publicitários e responsáveis de marketing, britânicos em primeiro lugar, nas suas confortáveis certezas. A julgar pela discussão que já tem gerado, essa parte da aposta está ganha. E acho que Portugal também ganhará em que este debate chegue às nossas paragens.